Глава 6. Тулуза, Кастельнодари, Каркасон. Кассуле[184]

Глава 6. Тулуза, Кастельнодари, Каркасон. Кассуле[184]

По истечении нескольких недель летней праздности Париж внезапно проснулся. В один из спокойных летних дней люди ели рожки с мороженым и болтали ногами, сидя на парапете набережной Сены, а мы с Кельвином тащили наши тяжелые сумки с Лионского вокзала. Придя домой, мы наглухо закрыли volet[185] нашей квартиры от ослепляющего послеполуденного солнца. На следующий день календарь перескочил на новую страницу – сентябрь: метро оказалось переполненным, кафе во время обеда стало битком набито людьми, а мой муж поцеловал меня на прощание и пустился обратно в свое долгое путешествие в Ирак. Квартира казалась мне пустой, такой же безлюдной, как Париж в августе; но наступил сентябрь, и его улицы уже наполнились жизнью. Эта суматоха успокаивала меня, когда я скрепя сердце возвращалась к Парижу без Кельвина.

La rentr?e[186] было похоже на будильник без кнопки сброса. Дети возвращались в школу, взрослые – на работу. Люди строили планы на Новый год, фармацевты раскладывали в витринах диетические таблетки. Открылись двери химчисток, чтобы одежда, пролежавшая взаперти весь август, снова вышла на свободу. Друзья устраивали вечеринки rentr?e, обнимаясь с таким жаром, как будто чудом выжили после природного катаклизма, а не съездили на несколько недель в отпуск. La rentr?e – это сезон дружеских встреч в обеденный перерыв и открытия галерей, новой одежды и благих намерений.

Захваченная общим подъемом, я дала себе клятву: буду чаще готовить. Но прошло лишь несколько дней после отъезда Кельвина, а я уже вернулась к своим старым привычкам. Бессонница. Еда перед компьютером. Пустой холодильник. Диета, состоящая исключительно из… нет, мне стыдно признаться.

Три раза в неделю (по вторникам, пятницам и воскресеньям) прямо под окнами моей гостиной разворачивался открытый рынок, растягиваясь вдоль центрального острова бульвара Распай. Рынок был живописный: двойной ряд прилавков, ломящихся под весом свежей рыбы, ярких пирамид из овощей и фруктов, сыров, тающих при комнатной температуре, корзин с оливками, наполняющих воздух солоноватой остротой. Если вам требуется свежая тыква, продавец отрежет кусок нужного размера от овоща размером с карету для Золушки. Если вы хотите свежих устриц, торговец рыбой научит вас открывать их: возьмет вашу руку в свою и покажет, какое усилие надо приложить и в каком месте. Если вы возжелали местной клубники, парень за прилавком может сказать вам: «Подождите следующей недели. Она станет слаще». Я обожала рынок. Это было одно из моих самых любимых занятий в Париже. Поварской рай. Так вот, я перестала туда ходить.

Я могла бы винить в этом свое расписание, ставшее более загруженным, так как осенью в Американской библиотеке снова начались авторские лекции. На хождение по рынкам во Франции требуется уйма времени. Приходится стоять в длинных очередях, бдительно отсекая попытки нетерпеливых покупателей затесаться перед вами. Когда наконец наступает ваш черед, вы должны объявить свои пожелания продавцу, указывая необходимую степень спелости авокадо и точную толщину стейка семги. Все должно быть тщательно подготовлено к передаче в ваши руки: помидоры укладываются в пакет, из огромной груды выбирается артишок, куриные грудки режутся на эскалопы и слегка отбиваются. К тому времени как вы посетили трех продавцов, утро уже кончилось. (Вообще, во Франции ничего не делают быстро. Поход в химчистку обернется выслушиванием подробной истории каждого пятнышка на каждом предмете одежды, которую поведает приемщице женщина, стоящая в очереди перед вами. Покупка рожка с мороженым в жаркий день предполагает ожидание перед киоском, так как продавец должен встряхнуть каждую чашу с glace[187], перед тем как обслужить вас. Когда Кельвин был студентом, он страшно боялся попросить у соседей пылесос, потому что это всегда влекло за собой приглашение на кофе и час светской беседы.)

Итак, поход за покупками на рынок – это неспешное мероприятие.

Но, несмотря на то что мне было непросто совмещать работу и писательство, я все же могла бы выкроить время для рынка: в конце концов, разве мы не должны находить время для любимых занятий? Вместо этого каждый вторник, пятницу и воскресенье я слышала звуки разворачивающегося под моими окнами действа: шорох и лязганье раскладываемых прилавков, зазывающие крики продавцов, рекламирующих свой товар, – и оставалась дома. Почему? Я думала, что люблю готовить, но, когда Кельвин уехал, у меня случилось смутившее меня озарение: на самом деле я люблю готовить только для аудитории. А сейчас, поскольку я была одна, то готовить мне было не для кого – я и не готовила.

Пожалуйста, заметьте: я не говорю – «я не ела». Ела я по-прежнему много: ходила на обед с коллегами и в рестораны с друзьями, а также не отказывалась от пищи дома. Но вся моя кулинария сводилась к элементарным блюдам моих холостяцких дней: яичница, паста с соусом пармезан, тушеная фасоль на тосте. Арахисовое масло на тосте. Авокадо на тосте. Тост с маслом. Любые виды тостов. Правда. Конечно, я допускала некоторые вариации: тост с сыром рикотта и медом. Тост с миндальным маслом. Тост с яйцом. Были даже международные варианты: брускетта[188], итальянский тост, натертый чесноком и политый высококачественным оливковым маслом. Или его испанский братишка, пан кон томат – тост, который натирается срезом помидора так, что на нем образуется слой томатной пасты (он особенно вкусен жаркой летней ночью в компании бокала белого вина). Как ни крути, как ни нарежь и какими изысками ни намажь, правда была неприглядна: у меня раз в жизни была возможность на краткое время оказаться в поварском раю, а я готовила лишь… тосты.

Можно сказать, что я начала смотреть на Париж сквозь призму тоста. Прогуливаясь по району, я начала составлять рейтинг магазинов по типу хлеба – точнее, по тому, как этот хлеб ведет себя в тостере. В старомодной boulangerie[189] с черной в золотой рамке витриной, испокон веков стоящей на людном углу улицы Рен, были прекрасные багеты. Мне понравились традиционные, или «tradi», более хрустящие и тягучие, чем багеты ordinare[190], но в качестве тостов они были безнадежны: застревали в тостере и подгорали. В мекке деликатесов, известной как La Grande ?picerie[191] (там я часто видела группы японских туристок, сюсюкающих над брусками соленого масла), продавали подходящие батоны сельского хлеба, которые спасали в трудную минуту, хотя я находила их слишком солеными и мягкими. Но это все было не то. Моим любимым поставщиком тостов была булочная «Poil?ne» – возможно, самая известная традиционная boulangerie в городе, втиснутая в крошечное помещение размером со шкатулку для ювелирных украшений на улице дю Шерш-Миди. «Une demi-miche, coup?e en tranches», – заказывала я и получала половину круглой буханки, нарезанную машиной на тонкие широкие ломти: очень вкусные в сыром виде (т. е. еще не поджаренные в тостере), после гриля они становились образцом хруста и тягучести.

Однажды утром я напросилась на экскурсию по кухне Poil?ne, спустившись по узкой лестнице в подвальную комнату с кирпичными стенами, настолько маленькую, что я могла бы принять ее за кладовую, если бы не внушительных размеров дровяная печь, возвышавшаяся в задней ее части. Худощавый молодой человек, одетый в белую футболку и длинные белые шорты, работал не покладая рук в жарком мареве, исходящем от печи. Его звали Жан-Мишель, он был одним из пяти мастеров-пекарей, работающих в смену по шесть часов, обеспечивающих непрерывный цикл «из теста в хлеб», поддерживающих огонь и подкладывающих топливо в печь, которая, таким образом, работала двадцать четыре часа в сутки. Печь была построена в семнадцатом веке или даже раньше, когда это помещение было отдано во владение монастыря премонстрантов. Как и многие религиозные постройки, монастырь был разрушен во время Французской революции, но печь выжила и переходила от одной boulangerie к другой, пока ее не обнаружил Пьер Пуалан. Здесь в 1932 году он открыл свою пекарню, вопреки моде на белые багеты производя большие круглые караваи из пшеничной муки, воды, морской соли и закваски – тот же рецепт используется и сегодня. В 1970 году его сын Лионель взялся за дела пекарни и открыл четыре магазина: три в Париже и один в Лондоне, а также фабрику в Бьевре. Когда Лионель с женой погиб при крушении вертолета в 2002 году, их дочь Аполлония унаследовала компанию: таким образом, бизнес ведется уже третье поколение.

В подвальной кухне Пуалана от жара по мне текли тонкие ручейки пота. Сбегая по шее, они мочили мои волосы, было трудно дышать. Но, кажется, Жана-Мишеля это нисколько не волновало. Он работал в постоянном плавном движении, выполняя рабочую последовательность с наработанной эффективностью, и то и дело возвращался к печи, которая была связующим звеном всех его действий. Я подошла настолько близко, насколько осмелилась, вглядываясь в яростный оранжевый свет, озаряющий буханки хлеба, которые пеклись под куполом печного зева. За время своего существования печь перестраивалась несколько раз, но ее форма и принцип работы оставались прежними, старинными – такими же, как в печах Древнего Египта или Месопотамии, – это была так называемая «ульевая» печь, подогреваемая снизу. Жан-Мишель внимательно следил за буханками, двигая и переворачивая их при помощи лопатки с длинной рукояткой, чтобы они равномерно запекались в горячем мареве. Люди веками выпекали хлеб таким образом, и это является центральным элементом французской культуры – в наше время во многих деревнях все еще функционируют общинные печи. Жан-Мишель запустил лопатку в печь, что-то быстро перевернул, затем еще раз – и вытащил на свет две буханки. Они были темные, золотистые и немного хрустящие. Все это было настолько красиво (свежие буханки хлеба, балетная грация Жана-Мишеля, аромат истории, наполняющий комнату), что я готова была разразиться аплодисментами. Потом мы поднялись наверх и полакомились сахарным печеньем и ломтями хлеба с изюмом. Иногда Париж напоминал мне огромный музей: жизнь в нем была красива, безумно интересна и нетронута временем.

Вечером я готовила ужин на своей кухне, то есть ждала, когда выключится тостер, и постоянно думала о печи, которая помогла мне приготовить мою сегодняшнюю трапезу. Процесс приготовления хлеба в Пуалане был впечатляющим, но архаичным, отрезанным от современного мира, так же как и я чувствовала себя немного отрезанной от Парижа: наблюдателем, а не участником городской жизни. Я намазала немного козьего сыра на тост, добавила несколько ломтиков огурца и спросила себя: как я могу приблизиться к Парижу? Ответ напрашивался сам собой: я должна готовить. Но что? Я порылась в дебрях своей памяти в поисках самого утешительного блюда. Лазанья? Суп кнейдлах?[192] Мапо тофу моего отца? Нет, это все было не то. Хотя это были мои любимые блюда, но для каждого требовались определенные ингредиенты, которые было бы трудно достать, поэтому их приготовление было бы скорее чужеродным, а не органичным и местным. Я решила, что блюдо, которое я приготовлю, должно быть абсолютно французским; мне нужен был рецепт, который прошел через века, связан с terroir, готовится медленно и требует повышенного внимания.

Это описание подходило практически к любому французскому блюду, но первое, что пришло мне в голову, когда я закрыла глаза и представила воплощение французского духа, было кассуле – бобы в горшочке.

Первый раз я попробовала кассуле в Париже, в ресторане на бульваре Сен-Жермен, который называется «Aux Fins Gourmets»[193]. В то время мы с Кельвином жили в Пекине и приехали во Францию на недельные каникулы, чтобы выпить белого вина, пожить в городе, приспособленном под человеческий рост, подышать весенним воздухом под голубым небом. Наш друг Адам вырос недалеко от ресторана, который нам порекомендовала его мать, – это был их любимый семейный ресторан. Мне там тоже нравилось, потому что я могла представить, как Адам, будучи ребенком, калякает на бумажной скатерти в окружении тарелок с жареным ягненком. Также мне нравился диковинный старомодный шарм заведения.

В «Aux Fins Gourmets» стены пожелтели от дыма десятков тысяч сигарет, на полу лежала изношенная плитка, а в одном из углов стояла телефонная будка с дверью гармошкой, в которой телефон с дисковым циферблатом до сих пор принимал только французские франки. В огромных зеркалах отражались округлые светильники бистро и все его клиенты – стареющая, элегантно одетая публика: дама с напомаженными губами и сложной прической, господин в вельветовом пиджаке и свободном галстуке-шарфе. При входе завсегдатаев приветствовали теплым рукопожатием. Меню подавали в маленькой папке, похожей на ту, которую берут для презентации школьного отчета. Оно, судя по всему, было напечатано на машинке, на старых листах желтой почтовой бумаги. Еда была классическая и умеренная. Среди entr?es[194] были лук-порей в прованской заправке, говяжьи губы (зельц[195], как мне удалось выяснить путем сложных махинаций), маринованная селедка, которую подают ? volont?[196] из бездонного блюда. Основные блюда были одинаково неприхотливые: омлеты, жареная курица, стейк с картошкой фри, а некоторые отражали юго-западное французское происхождение хозяина: например, жареная утка, подаваемая с огромной горой тушеной картошки с чесноком, или кассуле, которое сопровождалось обещанием добавки фасоли, если вы пожелаете.

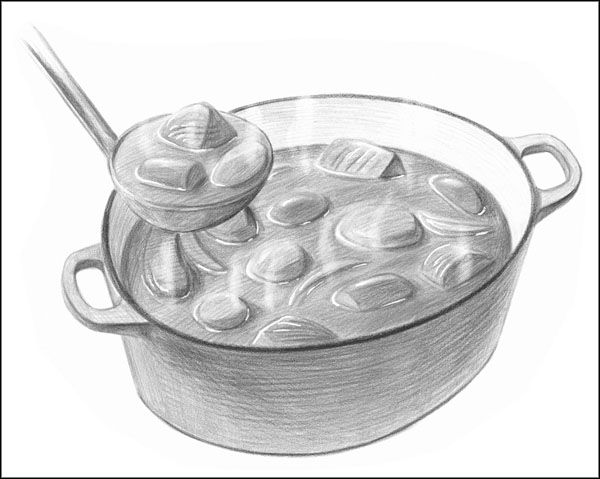

Мы потягивали вино и незаметно подглядывали за другими клиентами в зеркала ресторана. Вон тот симпатичный мужчина с яркими волосами, мог ли это быть сам Бернар-Анри Леви?[197] Его спутница, хорошо сохранившаяся полноразмерная кукла Барби, могла бы быть актрисой Ариель Домбаль, – предположил Кельвин. Мы гадали, что? французский философ и его до невозможности худая жена могли найти в меню, когда подали наш заказ: большой горшок с кассуле, нежно пузырящимся по краям золотистой корочки из панированных сухариков. Кельвин проломил корочку своей ложкой и зачерпнул нежной белой фасоли с обилием соуса.

Зачерпнув второй раз, он извлек кусочки колбасы и жареной утки. Фасоль была обжигающе горячей, но у нее была бархатистая текстура, а вкус – как только она достаточно остыла – оказался неописуемо насыщенным: благоухание свинины, утиный жир и тонкий оттенок гвоздики и мускатного ореха. Большие куски чесночной колбасы и жареной утки (обычно используют консервированную утку в собственном соку) делали вкус еще более соблазнительным. Но больше всего мне нравилась фасоль, мягкая и сочная.

Сначала мы сдерживали себя в еде, памятуя о наших многострадальных артериях. Но по мере того как кассуле в горшочке становилось все меньше и меньше, мы начали искать своему аппетиту разумные оправдания. Кельвин спросил: «Сколько раз в жизни у нас бывает возможность поесть кассуле в Париже?» (Оказывается, возможностей много. Просто тогда мы этого не знали.)

«А как насчет красного вина? Оно же сжигает жир?» – Я снова отхлебнула вина, чтобы продемонстрировать свою точку зрения. Естественно, после такого аргумента мы просто обязаны были заказать еще один pichet, и, запивая очередную еще-одну-маленькую-ложечку фасоли вином, не успели оглянуться, как прикончили горшок с кассуле – маленький горшок, но тем не менее горшок.

«Voulez– vous encore des haricots?» – Наш официант склонился над столиком.

Еще фасоли? Я открыла рот и, видимо, опьянев от вина, овощей и утиного жира, или от всего, вместе взятого, уже начала произносить: «Ou..»[198]

«Non, merci, – вмешался Кельвин. – On a tr?s bien mang?»[199].

Я издала легкий вздох облегчения, смешанного с долей разочарования. Но это была правда – мы действительно очень хорошо поели.

Я думала, что кассуле родом из Тулузы, но когда я приехала туда, чтобы раскрыть реальную историю и секреты этого блюда, то обнаружила, что все регионы юго-западной Франции оспаривают свое право на то, чтобы считаться родиной кассуле. Особенно серьезно к этому относятся в регионе, имеющем форму люльки и ранее известном как провинция Лангедок. «Кассуле – это бог окситанской кухни, – писал шеф-повар, кулинарный лексикограф и автор первой Larousse Gastronomique[200] Проспер Монтанье в своей книге «Le Festin Occitan»[201] 1929 года издания. – Бог в трех ипостасях: Бог-отец – кассуле из Кастельнодари, Бог-сын – из Каркасона и Святой Дух – из Тулузы». Эти три города – Тулуза, Кастельнодари и Каркасон – расположены на одной линии, слегка искривляющейся к востоку. Их объединяет не только кассуле, но и рукотворный Южный канал, прорытый в семнадцатом веке.

Название «Лангедок» произошло от латинского langue d’oc[202] – так называется язык, на котором здесь говорят с двенадцатого века. Слово ос обозначает «да», оно противопоставляет этот язык всем langue d’o?l[203], на которых говорят северные регионы, где слово oil постепенно превратилось в oui[204]. Народы, говорящие на языке ок, назывались oc-citan – окситанцы – и постепенно заселили практически весь юг Франции. Сегодня на langue d’oc все еще говорит примерно треть населения региона, его преподают в региональных школах и используют в средствах массовой информации.

До Великой французской революции королевство Франция состояло из провинций, таких как Лангедок, Бургундия и Шампань. Их границы определялись скорее общностью обычаев и традиций, чем государственными указами. В 1790 году эта система была устранена в пользу административных d?partements[205], которые существуют и поныне. Лангедок был разделен таким образом, что Тулуза – его исконная столица – стала частью региона Юг-Пиренеи, а остальная территория образовала Лангедок-Руссильон. Именно поэтому в моем любимом французском путеводителе серии Guide du Routard[206] Тулуза отделена от Кастельнодари и Каркасона. За много веков существования Тулуза пережила несколько периодов процветания: как центральный город Римской Галии, как столица Вестготии и Каролингов, как великая художественная и образовательная столица средневековой Европы в период правления герцогов Тулузы, как центр торговли красками в эпоху Возрождения и в наше время в качестве штаба «Airbus» – одного из самых крупных производителей самолетов. Прогуливаясь по городу в лучах знаменитого южного солнца, я заметила, что все вокруг предстает в розоватом свете – так солнечные лучи отражаются от памятников архитектуры Возрождения. Тулузу называют la ville rose – розовым городом. Действительно, улицы представляют собой девичий рай, начиная от h?tels particuliers[207] шестнадцатого века в бледных лепестковых тонах и заканчивая кирпичными фасадами глубокого кораллового цвета на площади Капитолия.

Я продолжала искать доказательства того, что город является «прародителем» кассуле, как заявляет кулинарный историк Проспер Монтанье. Но оказалось, что у города, заполненного покупательницами на высоких каблуках и студентами, прогуливающимися рука об руку, совершенно другие интересы. Тем не менее во многих ресторанах действительно предлагали кассуле (об этом свидетельствовали надписи на досках перед ресторанами: cassoulet mai-son traditionnel[208], что вызывало у меня сомнения); также было указано, что подают и «le v?ritable cassoulet de Castelnanudary» — подлинное кассуле из Кастельнодари. А как же кассуле из Тулузы?

«Традиционно кассуле из Тулузы делается на основе свинины, с небольшим количеством баранины и томатов, – говорит Ален Лакост, шеф-повар и владелец местного ресторанчика «Ле Коломбье». «Конечно, – добавляет он, – это блюдо меняется в зависимости от сезона. Все зависит от того, что у вас под рукой».

В «Ле Коломбье» Лакост использует рецепт предыдущего владельца, тот самый, которому здесь следовали на протяжении столетий. Он сам готовит колбасу и гуся конфи[209] («Сегодня мало кто этим занимается», – сказал он мне) и варит их на медленном огне в течение нескольких часов вместе с фасолью.

Лакост подает кассуле в cassole (традиционная керамическая чаша, о которой позже я узнаю больше) с тонкой корочкой на поверхности, состоящей не из хлебных крошек, а из естественной, выделяемой блюдом в жаркой печи жидкости, крахмала и жира. Блюдо было превосходным – больше чем превосходным, – с шелковистой фасолью и большими кусками мяса, хотя мне показалось, что мускатного ореха в нем многовато.

«Ну»? – Лакост остановился у моего стола, вопросительно подняв брови.

«Это был хороший пример кассуле из Тулузы», – убедительно сказала я.

«Тулузы? Mais non![210] Это рецепт из Кастельнодари!»

Мне стало ясно: если я действительно хочу разгадать тайну кассуле, мне надо взять в прокат автомобиль и ехать около часа по равнине сквозь сухие поля региона в город Кастельнодари.

В Древнем Риме в каждом доме был ларариум – небольшая рака[211], которая находилась рядом с очагом или в углу атриума. Хотя раки были простыми – ящик комода или неглубокая окрашенная ниша, – они представляли большую ценность для семьи. Внутри стояли статуэтки домашних божеств, духов-покровителей, которые присматривали за счастьем и безопасностью в доме. Существовали две разновидности богов: фамильные Лары, защитники здания и всех, кто в нем жил, от хозяина до раба, и Пенаты, которые покровительствовали только хозяину и его кровным родственникам.

Римляне прославляли своих домашних богов в ежедневных молитвах, а также подносили им еду – обычно это были кусочки пищи, которые кидались в огонь. А когда семья переезжала в другой город – это был мой любимый момент, – то Пенатов забирали с собой, как будто это была неотъемлемая часть семьи, в то время как фамильные Лары были привязаны к дому, к месту и оставались нетронутыми.

Домашние божества вызывали во мне интерес с тех пор, как я впервые услышала о них во время нашего медового месяца в Помпеях, хотя изначально мой интерес был абстрактным. Но, когда мы с Кельвином переехали за границу в первый раз (а затем опять и опять), я начала принимать близко к сердцу влияние его карьеры в качестве международного дипломата на наш брак и индивидуальный путь каждого из нас. В последние месяцы я все чаще размышляла о домашних богах в их связи с понятиями домашнего очага, семьи и дома.

Мои философские размышления обычно начинались с анализа вопроса, который обычно задают на коктейльных вечеринках: откуда вы родом? Довольно простой вопрос, на который у меня не было однозначного ответа. Должна ли я сказать: из Южной Калифорнии, где я родилась и выросла, где живут мои родители и брат, где я все еще имею право голосовать и встречаю каждое Рождество? Но я не жила там с того момента, как окончила колледж почти пятнадцать лет назад. Сказать: из Нью-Йорка, где я начинала свою карьеру в качестве молодого специалиста, где живут мои самые близкие друзья, где я полюбила издательское дело, национальную кухню и моего мужа? Но этот город меняется слишком быстро, иногда я чувствую себя в нем приезжей, кварталы уже не хранят знакомых ориентиров. Сказать: Вашингтон, город в Америке, где у Кельвина было предыдущее задание? Но там мы прожили меньше года, этого времени не хватило даже на то, чтобы забрать все наши вещи со склада.

Начиная с двадцатилетнего возраста и до тридцати с хвостиком, я считала кочевой образ жизни весьма романтичным и заманчивым. Но сейчас, когда я отпраздновала еще несколько дней рождения и мне исполнилось тридцать четыре, а потом тридцать пять, я начала задумываться о том, что моим Пенатам одиноко без постоянных фамильных Лар. Мне интересно, думают ли Пенаты обо всех Ларах, которых мы покидаем, и скучают ли по ним так же, как и я.

Однажды серым осенним днем, похожим на все остальные парижские осенние дни, я зашла в китайский ресторан пообедать, устроив себе небольшое развлечение между двумя встречами в отдаленном районе. Не успела я устроиться со своей книжкой, тарелкой пельменей, чашкой риса и porc lacqu? – французским вариантом свинины чар сиу[212], – как зазвонил мой телефон. Номер не определился, но я все равно ответила, потому что ресторан был пуст и в полумраке я чувствовала себя немного одиноко.

«Анн?»

Я сразу узнала ее голос, высокий и чистый. Это была Никола, моя подруга из Нью-Йорка, с которой я обедала практически каждый день, когда работала в издательстве. Я спросила:

«Ты и оттуда учуяла запах свиных пельмешков?»

«Ты где?»

Я рассказала ей про ресторан, про мой обед и про книжку, которую я только что заляпала черным уксусом. Потом я рассказала о полноватом мужчине, который пытался привлечь мое внимание рядом со станцией метро, выкрикивая: «Ni hao!»[213] «Он считал, что таким образом понравится мне? Если крикнет «привет» по-мандарински?» Мы немного посмеялись, мой обед начал остывать, но меня это не очень беспокоило, потому что так приятно было снова услышать ее голос после стольких месяцев расставания.

«Как ты? – спросила я, глянув на часы. – У тебя сейчас очень рано!» Учитывая разницу во времени, в Нью-Йорке было всего шесть утра. Произнеся эти слова, я вдруг поняла, зачем она звонит.

«У меня есть новости, – сказала она. – Я беременна. – Пауза. – Монозиготными близнецами».

«Поздравляю! Как здорово! Я так рада за вас, ребята!»

Я кричала так громко, насколько осмеливалась, потому что в ресторане оказалась на диво хорошая акустика: официантка высунула голову из кухни, чтобы посмотреть, что не так. Я снова и снова повторяла поздравления, одновременно делая успокаивающие жесты в сторону официантки. Новость меня удивила (особенно то, что касается близнецов), но не шокировала. Мы с Николой много раз обсуждали вопросы родительства, снова и снова возвращаясь к темам идентичности и баланса, о тикающих часах и о выборе между карьерой и ребенком, который приходится делать большинству современных женщин и который будет неудачным в любом случае. Она знала, что хочет детей; я допускала для себя такую возможность; нас обеих беспокоил вопрос: «Когда?» Я волновалась о том, как ребенок повлияет на карточный домик, который и так уже был шатким: работа, которую я любила, опиралась на брак, который я трепетно охраняла, и все это – на фоне международных переездов каждые три года. Пока я ходила вокруг да около, Никола приняла решение и сделала шаг вперед, за что я ею восхищалась.

Она сказала, что примерно на третьем месяце и чувствует себя довольно хорошо, немного уставшей и, может, чуть перегруженной разными анализами, информацией и вопросами, которые связаны с вынашиванием двойни. Двойня! Она уже говорила как специалист. Мы обсудили эстетическое очарование пухленьких малышей в ползунках и вероятность развития секретного языка между близнецами еще в утробе матери. А потом ей надо было собираться на работу. Никола исчезла так же неожиданно, как и появилась.

Весь оставшийся день я ходила как в тумане. Каждый раз, проходя мимо магазина с детской одеждой – а это бывает в Париже довольно часто, их тут как минимум два на квартал, – я останавливалась поглазеть на витрину и мысленно составляла комплекты из подходящих вещичек. Я все еще была под впечатлением новостей. Никола беременна! Двойней! Эта новость накатывала на меня снова и снова. Я была так счастлива за нее, так хотела увидеть ее красивых одинаковых малышей, купить им полосатые французские ползунки, и, может быть, однажды провести им вводный курс по поглощению расплавленного сыра. Моя радость была такой всепоглощающей, что я практически не заметила в ней небольшую брешь. Постепенно новость Николы превратилась из неожиданности в реальность, и я начала воспринимать ее более детально. Тогда я почувствовала, что утратила что-то, что и так уже находилось на расстоянии. Одна из моих лучших подруг вот-вот должна стать мамой, а меня нет рядом с ней. О, у нас, конечно, есть электронная почта, телефон, редкие встречи, но я пропущу все самые важные мелочи: не смогу посетить ее в больнице, приготовить для нее лазанью и оставить в ее холодильнике – проявить обычное человеческое участие, в котором заключается истинный смысл дружбы. Она была там, а я здесь, и наши жизни будут пересекаться все меньше и меньше, пока – со временем – совсем не разойдутся.

Я знаю, что это не ее вина и не моя, это просто последствия расстояния. Между тем с недавних пор расстояние стало беспощадным и неуправляемым монстром, кидающим тень практически на все мои отношения. Я чувствовала это, когда по фотографиям понимала, что бойфренды подруг превращались в мужей, маленькие племянницы – в очаровательных девушек, вышивающих для меня кухонные прихватки, мои родители – в седых старичков.

Люди, которых я любила больше всего на свете, проживали самые важные моменты жизни без меня, а я проживала свою жизнь без них.

Мне потребовалось какое-то время, чтобы осознать это чувство, ранее мне незнакомое; когда это произошло, у меня кошки заскребли на душе от тоски по дому.

В течение веков историки кухни поддерживали теорию о том, что флорентийка Екатерина Медичи основала современную французскую кухню в 1533 году, когда, будучи молодой невестой Генриха II, привезла лучшие рецепты из родной Италии во Францию. (В ее приданное также входили кондитеры, парфюмеры, специалисты по фейерверкам, вилки, рецепт макарон и, возможно, мороженого.)Хотя в последние годы многие современные ученые спорят о масштабе влияния Екатерины (возможно, больше всех этим вопросом задается Барбара Кетчем Уитон в своей книге «Savoring the Past»[214]), истина заключается в том, что во время своего регентства королева Екатерина путешествовала по всей Франции, организовывала фестивальные банкеты и обучала местных поваров придворным рецептам.

В 1533 году Екатерина стала графиней Лорагезской, присвоив часть провинции Лангедок, которая простиралась от Тулузы до Каркасона (другими словами, регион кассуле). Когда она приезжала сюда на несколько месяцев, то привозила с собой всю свою свиту: поваров и слуг, а также продукты, чтобы познакомить провинцию с новой едой и растениями, в частности – фасолью.

Зерновая фасоль – это растение Нового Света родом из Южной Америки. Кристофор Колумб привез ее в Европу примерно в 1510 году, и она быстро распространилась по Испании и Италии. Фасоль считается символом плодовитости (возможно, по аналогии с газами и вздутием живота), и поэтому Екатерина всегда брала ее с собой. (Она действительно родила десять детей.) После визита в Лангедок белая фасоль прижилась и постепенно заполонила весь юго-запад Франции.

До Екатерины Медичи, то есть до фасоли, кассуле готовили из спелых высушенных конских, или кормовых, бобов, которые оставались жесткими и волокнистыми даже после длительной варки на медленном огне. Естественно, местные повара с радостью приняли у Екатерины haricot lingot – вид белой турецкой фасоли. Даже сегодня уроженцы Лангедока утверждают, что фасоль, выращенная здесь, имеет более тонкую и нежную кожицу, что облегчает ее обработку.

Взяв напрокат машину, я направилась на восток от Тулузы. В пригороде Кастельнодари мне начали попадаться огромные баннеры, гласящие, что этот город – «мировая столица кассуле». По легенде, кассуле изобрели здесь во время Столетней войны – длительной серии конфликтов между Англией и Францией, длившихся с 1337 по 1453 год. Под осадой англичан жители города, умирая с голоду, приносили все свои запасы в общий котел – свинину, фасоль, колбасу, жир – и варили все вместе. Отведав рагу (я представляю их сидящими дружной толпой на городской площади), солдаты Кастельнодари так вдохновились сытной едой, что ринулись в атаку против англичан и прогнали их, преследуя до самого Канала.

Я ехала по оживленным улицам, проезжала мимо сверкающих витрин магазинов, и город казался мне скорее коммерческим центром, транзитным местом, а не колыбелью блюда, символизирующего Лангедок. Тем не менее практически каждая витрина вне зависимости от размера оповещала о кассуле fait maison[215], которое можно отведать на месте или взять домой в вакуумной упаковке. Город взят в кольцо из фабрик, выстроенных на окраинах: совокупно они производят 170 000 банок продукта в день – еще одно подтверждение того, что Кастельнодари является мировым центром кассуле. Скоро я поняла, что жители города очень трепетно относятся к званию столицы кассуле – настолько серьезно, что в 1972 году они организовали сообщество «La Grande Confr?rie du Cassoulet de Castelnaudary»[216], чтобы защищать и охранять это блюдо.

В ассоциации состоит около сорока пяти шевалье, или активных членов, несколько раз в год встречающихся, чтобы попробовать кассуле из разных ресторанов и решить, стоит ли включать их в свой список. Члены ассоциации носят медали, длинные широкие красно-желтые одежды и конусообразные шляпы (фезлике), украшенные желтой лентой, что должно символизировать cassole[217] на огне. Каждый август ассоциация организовывает фестиваль кассуле – недельное мероприятие с концертами, шествиями и сорока тысячами порций чествуемого блюда.

Но в чем заключается особенность кассуле из Кастельнодари? Как говорил Жан-Луи Мале, бывший grand ma?tre[218] ассоциации, все дело в cassole – по-окситански cassolo – глиняной чаше, которая и дала название рецепту.

«В Кастельнодари есть традиция гончарного дела, – сказал он мне. – Здесь нашли уникальную красную глину: ее состав имеет исключительную жаропрочность. Эта посуда может служить до ста лет».

Cassole – это глубокая пиала с покатыми краями, узкая внизу и широкая вверху (перевернутая пирамида), глянцевая внутри и шероховатая снаружи. Традиционно она стояла на очаге и грелась в течение нескольких часов или даже дней, а крестьянки через разные промежутки времени добавляли туда еду, которую хотели приготовить. Это, возможно, и есть происхождение кассуле, – небольшой горшочек еды, который постоянно стоял на огне. Мале сказал мне, что корочка, которая снова и снова образовывалась на поверхности, по легенде, должна была протыкаться семь раз до полного приготовления кассуле.

«Хлебные крошки не используются?» – спросила я.

«Jamais»[219], – ответил он.

До Второй мировой войны Кастельнодари был известным центром гончарного дела, но на сегодня осталась только одна гончарная мастерская, производящая cassoles традиционным способом, – это «Poterie Not Fr?res»[220]. Ею управляют два брата и племянник, это самая старая гончарная в южной Франции – семейный бизнес основан в 1830 году. Их мастерская на набережной Южного Канала напоминает средневековую хижину, в которой за узкими окнами трудятся три мастера. Зайдя внутрь, я увидела трех мужчин, сидящих на высоких табуретах, их ноги находились на гончарных кругах, они тщательно вылепляли руками каждую cassole, формируя из края небольшое горлышко. Снаружи я заметила трактор, который используют для сбора глины, находящейся неподалеку от мастерской. Также я увидела дровяную сушильную печь размером со средних размеров квартиру в Нью-Йорке. Один из владельцев гончарни, Жан-Пьер Но, сказал мне, что печь топится тридцать шесть часов, а затем остывает пятнадцать дней.

Здесь, среди пыли, рядом с механическими гончарными кругами и чашами ручной работы, я внезапно почувствовала себя растроганной. Меня захлестнула волна безвременности. Я не могла уйти без cassole. Я взяла одну с нижней полки и взвесила в руках, восхищаясь прочностью глины и породившей ее традиции, и одновременно гадая, как я смогу перевезти ее в ручном багаже в Париж. Я поставила горшок обратно. Снова взяла. Поставила. Взяла. Поставила. Взяла. Я должна была взять его домой. В итоге так я и поступила. Возможно, это были мои Пенаты, мое кухонное божество, которое будет путешествовать со мной по всему миру.

Ниже приведено пять фактов о кассуле, которые я узнала в Кастельнодари:

1. Его скорее не готовят, а собирают.

Очевидно, не так ли? Но я не понимала этого, пока владелец H?tel de France, производитель кассуле в Кастельнодари Филипп Дюно не продемонстрировал мне суть дела. Кассуле чем-то похоже на лазанью. Все ингредиенты: фасоль, свинина, кожа свинины, гусь конфи, колбаса – готовятся по отдельности, затем выкладываются слоями в cassole и запекаются в духовке при 350°F[221].

2. Оно кипятится снова, и снова, и снова.

Семикратное прокалывание корочки – это миф. Но все специалисты, с которыми я разговаривала, сходятся во мнении о том, что собранное и запеченное кассуле охлаждают, желательно в течение ночи, затем снова готовят и снова охлаждают. Так минимум три раза. Жан-Луи Мале говорит: «Нет ничего ужаснее кассуле, которое готовят в последнюю минуту».

3. Не переусердствуйте.

Фасоль должна быть нежной и ароматной, но не кашеобразной. «Если фасоль распадается на части, то блюдо уничтожено», – говорит Мале.

4. Кассуле не может быть слишком много.

Однажды Мале съел за неделю одиннадцать порций, и все с большим удовольствием, хотя признает, что «потратил несколько лет жизни на служение в качестве grand ma?tre».

5. Нет разницы между кассуле из Кастельнодари и Каркасона.

Традиционно одним из компонентов кассуле из Каркасона была куропатка, которая обитала в диких условиях в винограднике. «Сейчас в Каркасоне больше нет виноградников и куропаток, – говорит Мале. – Вместо них повара используют утку или гуся конфи, как и в Кастельнодари».

Было ли последнее замечание гордыней или вымыслом? У меня был только один способ узнать правду. Я села в машину и направилась прямиком на восток, в Каркасон.

Между Кастельнодари и Каркасоном протянулись пыльные обочины и сухие поля, обожженные щедрыми солнечными лучами, в которых купается этот регион. С автострады я время от времени замечала вырисовывающиеся вдали дома на холмах. Эти средневековые постройки возводили на высокогорьях, чтобы предотвратить атаки. Между одиннадцатым и тринадцатым столетиями в регион ворвались катары – христианская секта, образованная во времена Византийской империи; у них было жесткое правило – запрет на мясо и обет безбрачия. Катары нашли убежище в Лангедоке, где строили замки и цитадели, собирая приверженцев, которых называли «Les Bons Hommes»[222], и оружие. Они стали такой проблемой для католической церкви, что в 1207 году папа Иннокентий III отправил в регион своих легатов с миссией, чтобы ограничить деятельность катаров. Когда один из посланцев был убит, Иннокентий получил достаточно оснований, чтобы объявить крестовый поход. Город Каркасон повидал немало крови, пока в результате осады 1209 года катарцы не были изгнаны из города. За этим последовали десятилетия войн и побоищ, которые закончились жестокой инквизицией и сжиганием оставшихся еретиков заживо. Последний из катар был казнен в 1321 году.

Сегодня старый город все еще смотрится так же величественно, как и в Средние века: расположенный высоко на холме, с башенками, рвом и укреплениями в виде редких зубцов, защищающих лабиринт наклонных мощеных улиц и зданий из толстого кирпича. Лишь горстка людей живет в ville haute – верхней части Каркасона. Здесь расположены музеи, магазины, продающие дешевые туристические безделушки, и рестораны, рекламирующие кассуле. Несмотря на это, мне удалось уловить чудесный и ужасный дух Средневековья в тот момент, когда я переходила из прохладной тенистой аллеи на городскую площадь, освещенную резким солнечным светом.

В маленькой деревушке в нескольких милях от Каскарона я встретила Жана-Клода Родригеза – шеф-повара и владельца ресторана Шато Сен-Мартан[223] и основателя Всемирной академии кассуле[224], ассоциации, которая занимается продвижением и защитой кассуле. Да, еще одна организация по защите кассуле. И, как я обнаружила позже, Всемирная академия и Большая ассоциация кассуле Кастельнодари не только разделяют общую миссию, но и являются ярыми противниками.

Родригез основал Академию в 2001 году для «защиты кассуле, приготовленного в ресторанах из высококачественных местных продуктов». Сто членов Академии также носят широкие одежды – красные и белые, медали и шляпы, которые выглядят как висящие поварские шапочки, они также встречаются несколько раз в году, чтобы попробовать кассуле и решить, можно ли включить его в свой список. Знакомо, не правда ли? Но в отличие от Большой ассоциации Академия принимает шеф-поваров из других стран, например Австралии, Соединенных Штатов и Японии.

В наши дни немногие из шеф-поваров, даже среди таких ярых фанатов, как Родригез, готовят традиционное кассуле из Каркасона.

«Когда-то это была страна виноградников, среди которых водились серые куропатки, дикие зайцы и другая мелкая дичь, – сказал он. – Но ландшафт изменился. Кассуле с куропаткой… это потерянный рецепт. Пару раз в год я делаю кассуле с дичью. В остальное время я использую утку конфи». – При этих словах его голос был таким скорбным, что я не осмелилась спросить, похож ли рецепт из Каркасона на рецепт из Кастельнодари.

Я снова подумала о Проспере Монтанье, кулинарном лексикографе и фанате кассуле, который сказал, что кассуле из Каркасона – это «Святой Дух». Он имел в виду то, что в этом рецепте кроется душа блюда, но тогда эти слова превращают рецепт в привидение: душа утрачена из-за смены ландшафта и образа жизни. «Ничто не вечно, – подумала я. – Даже кассуле».

В аэропорту Тулузы женщина из службы охраны обратила внимание на мой ручной багаж, и я знала почему. «Откройте, пожалуйста, сумку», – попросила она.

«C’est une cassole»[225], – сказала я, расстегивая молнию, чтобы показать ей тяжелый горшочек.

Она отложила его в сторону и начала копать глубже, роясь в углах сумки. «Qu’est-ce que c’est?.. – Я слышала ее бормотание. – Des haricots?»[226] – Она достала банку белой фасоли, которая, наверное, выглядела подозрительно на экране металлодетектора, haricots lingots du Lauragais[227], которую я купила в магазине в Кастельнодари. «У вас две коробки фасоли?»

«Чтобы делать кассуле дома».

Она кивнула, как будто это было самым обычным делом.

После стольких месяцев поедания тостов казалось немного неестественным провести два часа на кухне. Но у меня было несколько аудиозаписей, которые составили мне компанию на время, пока я чистила, шинковала и помешивала. Я уже забыла, насколько медитативным может быть процесс приготовления пищи, и удивилась, насколько свободным было мое сознание, пока в руках, занятых нарезкой кучи овощей, находился нож. Я думала о Кельвине и о посылке с гостинцами, которую решила отправить ему, чтобы поддержать его до следующего визита домой. Я думала о Николе, которая становилась больше с каждым днем, и о симпатичном приглашении на предрождение[228] на розовой бумаге, которое пришло по почте несколько дней назад. Я не смогу пойти на праздник, но уже съездила в «Бонпуан», где провела полчаса среди крошечных трусиков с рюшами, комбинезончиков с цветочками и лиловых кашемировых кардиганов. Я купила два самых сладких детских комплекта из всех, которые когда-либо видела. Я надеялась, что когда моя подруга наденет на дочерей эти костюмы, то вспомнит обо мне.

Я думала о тоске по дому, которая накатила на меня, как мигрень, несколько недель назад, после чего я побледнела и осунулась. Это чувство, такое острое и необычное, поразило меня своей силой. Но от него не было лекарства, не было ни таблетки, которую можно было бы выпить, ни номера телефона, звонок по которому мог облегчить боль. Через несколько недель мучений боль немного поугасла, разбавленная повседневной жизнью: аварийный вызов сантехника, устранившего утечку в радиаторе; совместное поедание плитки шоколада с моим коллегой в библиотеке; обмен шутками с мужем по скайпу. Но тоска по дому все еще таилась где-то в глубине моего подсознания… Я знала, что она вернется – скорее раньше, чем позже, – и накатит непреодолимой волной. Я сделала свой жизненный выбор, так же как и все его делают, и я не жалела о нем. Но у такого выбора бывают последствия, иногда болезненные, которые будут плестись за тобой всю оставшуюся жизнь.

Я думала о «Aux Fins Gourmets», мимо которого проходила пару дней назад, когда шла с работы домой. Я заглянула в окна в надежде увидеть Бернара-Анри Леви. Вместо этого я увидела темное пространство с зажженными свечами, белые скатерти на столах, пустой обеденный зал. В выставленном меню кассуле не было. Ресторан был продан – еще один кусочек Парижа, перекочевавший в единоличное владение моей памяти. Интересно, насколько тоска по дому – это форма ностальгии, стремления к недостижимому идеалу, которого никогда не существовало в действительности.

Я сняла пенку с кипящей фасоли и добавила лавровый лист. В последний момент я решила отказаться от кассуле в пользу фасолевого супа, более легкого и здорового блюда, которое должно было облегчить мою ипохондрию, которое я могла заморозить маленькими порциями и есть в течение нескольких недель. Рецепт кассуле подождет до праздника – я сохранила другую банку фасоли, чтобы приготовить с сосисками и уткой конфи и разделить эту радость с друзьями и семьей. Но сегодня я готовила для себя, в качестве моего личного подношения нашим Пенатам и фамильным Ларам.

КАССУЛЕ ИЗ КАСТЕЛЬНОДАРИ

Кассуле приготовить несложно, но для этого требуется минимум три дня. Рецепт, приведенный ниже, является адаптированной версией того рецепта, который мне дали в Большой ассоциации кассуле Кастельнодари. Я обнаружила, что разделение процесса облегчает работу. Вы можете все объединить, но помните, что главный секрет хорошего кассуле – время. Утку конфи и колбаски из Тулузы можно найти в интернет-магазинах деликатесов, таких как frenchselections.com или dartagnan.com.

* * * * * * * * * *

4–5 порций

• 500 г северной фасоли

• 3 л куриного бульона (если приготовлен не дома, используйте «без натрия» или «без соли»)

• 2 бедра утки, разрезанные пополам

• 200 г чесночной колбасы (тулузские колбаски или колбаски с чесноком, порезанные на большие куски)

• 100 г свиного окорока, свиной подбрюшины или окорока, крупно порезанные

• 100 г свежей свиной кожи (по желанию)

• 2–3 зубчика чеснока

• Соленое сало (в два раза больше, чем чеснока)

• 1 ч. л. мускатного ореха

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 1

Глава 1 Перед тем как встать на весы, надо все взвесить Начало у этой книжки будет обычным, распространенным до банальности. Ах, как много нас, симпатичных, целеустремленных, решительных терялось при одной лишь мысли о коварном аппарате под названием «весы»!Уже на

Глава 2

Глава 2 Откуда что взялось Если мы заглянем вглубь веков, то обнаружим, что колыбель средиземноморской модели питания находится в Египте. Считается, что именно египтяне стояли у истоков ее базового набора продуктов. Позже эти же продукты и ингредиенты получили широкое

Глава 3

Глава 3 Диета – не царское это дело? С уверенностью можно сказать, что испанская диетология родилась не сегодня и даже не вчера. Она появилась на свет века назад, и первыми пациентами новой науки были царственные особы. Объяснение тому простое – именно власть имущие

Глава 4

Глава 4 Что бы такое съесть? Все-таки, что ни говори, похудание – это весьма сложное занятие. Не верьте тому, кто скажет, что это не так. Этот человек никогда не избавлялся намеренно от лишних килограммов.Что подразумевает слово «похудеть»? В большинстве случаев оно может

Глава 5

Глава 5 Жизнь в движении Во время одной из своих встреч с диетологом, недоумевая по поводу того, что вес мой застрял на одном месте и никак не хотел снижаться, несмотря на все мои усилия, я сказала: «Ничего не понимаю! Ведь в спортзале я занимаюсь два раза в неделю по

Глава 6

Глава 6 Сиеста: сон в летний день «Обязательно нужно вздремнуть между обедом и ужином. Причем отдыхать нужно, удобно устроившись на кровати, сняв одежду. Заблуждаются люди, которые полагают: те, кто спит днем, меньше работают. После сиесты у человека всегда появляется

Глава 7

Глава 7 Солнечное коварство Одна моя подруга, впервые побывавшая в отпуске на испанском острове Майорка, вернувшись домой, под родное северное небо, сказала: «В Испании никакой макияж тебе не нужен. Проснулась утром – и уже красивая».Безусловно, доля истины в этом есть –

Рагу со свининой, грудинкой, сардельками, белой фасолью, чесноком, морковью, розмарином, тимьяном и мускатным орехом «Кассуле – символ Франции»

Рагу со свининой, грудинкой, сардельками, белой фасолью, чесноком, морковью, розмарином, тимьяном и мускатным орехом «Кассуле – символ Франции» ?300 г мякоти свинины?100 г свиной грудинки?150–200 г гусятины, немного гусиного жира (по желанию)? 2сардельки в натуральной оболочке?

Запеченное рагу с бараньей лопаткой, корейкой, чесночной колбасой, фасолью, луком, чесноком и пряностями «Вперед, Тулуза!»

Запеченное рагу с бараньей лопаткой, корейкой, чесночной колбасой, фасолью, луком, чесноком и пряностями «Вперед, Тулуза!» ?500 г лопатки молодого барашка?300 г корейки?100 г чесночной колбасы?150 г белой фасоли?3 луковицы?3 зубчика чеснока?1 ст. ложка муки?1 ст. ложка томатной

ГЛАВА 7

ГЛАВА 7 НЕТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЕЛОГО ВИНАБелое вино — поистине чудодейственный напиток. Недаром его так высоко ценили во все времена. Издавна оно занимало одно из почетных мест на любом праздничном столе, без него не обходилось ни одно торжество. Застолье с

Кастельнодарское кассуле (Cassoulet Castelnaudary)

Кастельнодарское кассуле (Cassoulet Castelnaudary) На 4–6 порций вам понадобится:— 2 чашки белой сушеной фасоли— 100 г тонко нарезанной свиной солонины— 1 луковица клутэ (с 2 гвоздичками)— 1 нарезанная ломтиками морковь— 4 зубчика чеснока— 2 лавровых листа— 4 веточки тимьяна— 4

КАССУЛЕ КАСТЕЛЬНОДАРИ (CASSOULET CASTELNAUDARY ИЛИ ЖАРКОЕ С ФАСОЛЬЮ)

КАССУЛЕ КАСТЕЛЬНОДАРИ (CASSOULET CASTELNAUDARY ИЛИ ЖАРКОЕ С ФАСОЛЬЮ) 2 чашки сушеной белой фасоличетверть фунта тонко нарезанной соленой свинины1 луковица среднего размера + 2 бутона гвоздики1 морковь среднего размера, нарезанная крупными кусками4 дольки чеснока2 лавровых листа4

Глава 12. Сон

Глава 12. Сон Образ жизни нынешнего века приводит к трате энергии и такому чувству усталости, что лишь немногие знают величайшее наслаждение и завидную роскошь энергии в запасе. Они поддерживают видимость энергии и бодрости посредством стимуляции и редко уделяют